三日間、京都丹後より、小林染工房・小林知久佐さんをお招きして開催いたします。暈し染め作品、引き染めによる無地染め、染めのサンプルなどを展示しております。小林さんの代表作「丹後ブルー」をはじめ、ぼかし染めの新作を発表するとともに、着物のこれからを語り合うような会にしたいと思っております。お気軽にご来店下さい。

7月の中旬に丹後へ行ってまいりました。丹後は京都の北側にあり、日本海に面しています。日本三景のひとつ、天橋立が有名です。そこ丹後で、染めの職人として活動をしている、小林染工房を訪ねるのが目的ですが、私自身、この先どうやって生きていくか自分を見つめ直す旅でもあります。京都は100回くらい行ってますが、丹後は初めて、人生初丹後です。

丹後までは京都市内からさらに3時間かかります。私はバスで向かいました。丹後の網野駅につきますと、小林知久佐さんが迎えに来てくださいました。網野駅には何もなく、駅前に一件定食屋があるだけで、アコムもコンビニもありませんでした。丹後は半島ですが、まるで住民100人くらいの島に来たような感じでした。

小林さんは、現在58歳で、私よりも少し先輩です。最初、四国で生まれ、家族の仕事の関係で静岡へ行き、和歌山で青春時代を過ごし、そのあと大阪へ行き、就職先が京都の市内の染め屋さんだったということです。ですので、丹後で先祖代々染め屋をやっているというわけではなく、初代で技術を取得して、独立して今の小林染工房をやっているということでした。そして、現在すべてお一人で工房をきりもりしています。

小林さんと私はそれまで2回くらいしか会ったことがなかったのですが、Facebookなどで魚釣りや引き染めの写真などを日々拝見しておりますので、昔から知っているような気がします。とても気さくな方で、イカ釣り漁も得意ということですし、すごく前向きで頼もしい方です。

まずは、小林さんの車に乗って海へ向かいました。炎天下の海でしたが、思ったほどは熱くもなく、小林さんの代表作「丹後ブルー」のもとになった、丹後の海と10分ほど向き合いました。我々の他には、二十歳くらいの若者が5人いて、何をするでもなく、ラジカセをかけ、海の中で揺れていました。片岡義男の小説にでてきそうな、長閑な空気を感じながら、小林さんの工房へ。

工房は感動的な広さと設備でした。

小林さんが丹後に住むようになったのは、勤めていた京都の会社が、丹後に支店を出すことになって、そこの染め工場の主任を任されることになったことがきっかけです。いろいろあって、その会社を辞め、独り丹後に残って染め職人として再出発します。

ですので、独立して工房を買ったときは、通帳にお金が10万円しかなかったそうです。全額を銀行から借り入れして、ほとんどゼロからのスタートでした。丹後の織物工場跡地に、染めの設備を作り、自分の工房としたわけです。

小林さんが2011年1月に自分の工房を構えてから今日まで、ある時は数をこなし、あるときは悩み、いろんな染めの仕事を受け、苦労を続けて工房を維持してきました。3年くらい前までは、ほんと1万円の経費を出すのにも躊躇していたといいます。

それが今、小林さんは、多くの生産者が抱える苦悩から脱却し、問屋さんやメーカーさんからの注文の仕事をこなしつつ、自分の染め作品を制作し、流通の枠を超えてイベントなどへも出展し、ここ数年で飛躍的な革新を遂げつつあります。私が小林さんの存在を知ったのも、SNSで知り合ってのことで、なんとなく存在が気になって、花想容に来てほしいと声をかけてしまったというわけです。

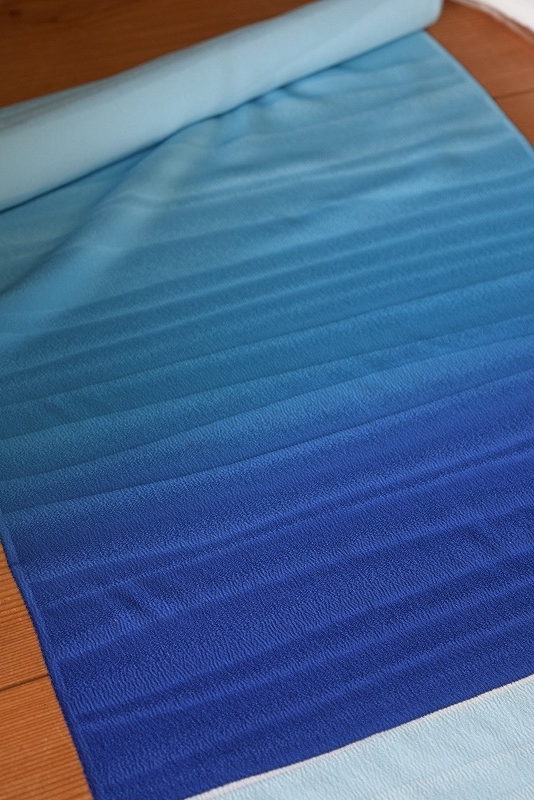

こばやしロールという、白生地の開発から始まる、不染糸を織り込んだふわふわの小紋。伊勢丹やサローネでは、本格的引き初めの装置をイベント会場に持ちこんでの実演。そして一世を風靡した暈し染め着物、丹後ブルーの完成度。ここ数年、小林さんのアイデアと作品はいつも着物業界のニュースになっています。

今回の訪問では、工房での仕事を拝見したわけではありませんが、とにかく小林さんが注文などで忙しいということはわかりました。染めのサンプルを沢山見せてもらう中で、私が驚いたのは、小林さんが染めと向き合う姿勢が、かなり真剣だったということです。失礼ながら、SNSなどの投稿の印象では、もっと気楽に染めをやっているのかと思っておりました。

やはり本業は職人さんです。グラデーションや作品の色を決めるのも、何十回も試し染めを積み重ね、その中から色を選び、作品を構成していきます。使っている染料の堅牢度も、どの同業者さんよりもしっかりしたものを選んで使っているとか。本来、青というのは、長期の保管や日光などの影響で色が変わりやすいのですが、それも染料を研究してクリヤーしているそうです。その上で、丹後ブルーの完成形を発表したということですので、単にグラデーションがきれいであるとかではなく、作品としてずっと色を保持できるということも含めて完成したので発表したのだとか。ですので、少し高いのは、クオリティの高さでもあり、作品に至るまでに、それだけの時間と手間をかけているということでもありました。

まだ私もよく理解していないのですが、小林さんは、ぼかし染めを、きものの一つのジャンルとして確立したいと言っておりました。「小紋や訪問着と同じように、ぼかし染めという着物がある。袋帯を合わせたりもできるし、洒落帯を合わせて普段に着ることもできる。そういった意味でも暈し染めを、きものの種類のひとつとして多くの人に広めたい」と。

9月に花想容に来ていただくにあたり、私としては、少しは催事の組み立てをしないといけないと思ってもいたのだけど、「いいじゃないですか。二人で着物の話でもしましょうよ」と、小林さんは気楽な感じでしたので、実は私も何をお見せできるのかよくわかっていません。花想容も12年、いろいろな催事をしてまいりましたが、最後くらい明確な商品の打ち出しがないというのもいいのかなと思いました。当日花想容の店内では小林さんと私がお互いに作品を見せ合っていると思います。

工房で、お話をすること約3時間。そろそろ旅館に行って、食事をしようということになり、工房を出ました。ちょうど陽が沈みかけていて西の空の夕焼けがきれいでした。そこで再び、丹後の海へ。さきほどの海の青とは違って、一秒ごとに空の色が変わっていきます。日本海の海と空を眺めながら、小林さんはこのグラデーションを絹に映しているんだなぁと、私は思いました。